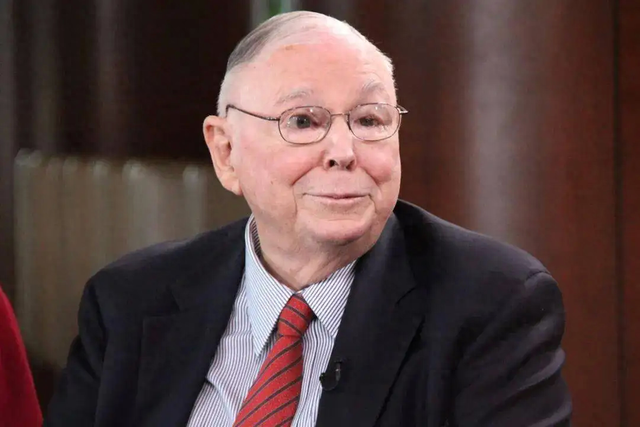

芒格的智慧: 普通人坚持 "3 不买", 钱才会越来越多

不知道大家有没有发现,现在身边总有一种奇怪的氛围:打开手机,满屏都是 "限时折扣"" 网红同款 ""人生必备" 的推销;走进商场,各种 "买一送一"" 会员专属 "的标签晃得人眼花。

好像整个世界都在催着我们花钱,仿佛不把钱包掏空,就跟不上时代的脚步。

越是这种时候,越要悠着点,甚至反着来!

接下来我会结合芒格的智慧和大家分享,在这种情况下,普通人坚持 "3 不买",钱才会越来越多!

一、不买 "情绪绑架型" 商品,别让消费主义偷走你的清醒

很多人觉得 "打折不买就是亏"" 网红都在用肯定错不了 ",看到直播间里主播喊着" 最后 3 单 ""错过再等一年",就忍不住下单。

但芒格早就说过:"人类最容易被情绪左右判断,尤其是贪婪和恐惧。" 咱们总以为抢到便宜货是赚了,其实是掉进了商家精心设计的情绪陷阱。

那些让你心跳加速的 "限时优惠"、引发焦虑的 "身份象征",本质上都是利用你的情绪弱点,让你失去理性判断。

芒格特别强调 "逆向思维",他说:"想知道怎么失败,就避开那些让你冲动的陷阱。"

心理学上有个 "锚定效应",商家先标高价再打折,就是给你一个虚假的 "参考点",让你觉得不买就亏。

还有 "从众心理",看到别人晒单就跟风,其实根本没想过这东西是不是真的需要。

这些年被炒上天的 "网红小家电"" 明星同款服饰 ",有多少最后都躺在衣柜角落吃灰?

我认识一个刚毕业的小姑娘,每月工资 3 千,却沉迷买各种网红护肤品和轻奢小物件。

看到直播间说 "女生就要对自己好一点",就觉得不买就是亏待自己;看到同事背了新包,马上借钱也要买个同款。

结果不到半年就负债 2 万,每天吃泡面还信用卡。

后来她搬去和小区里的张阿姨同住,发现张阿姨买菜从来不带手机,说 "看着打折就想买,其实家里堆成山"。张阿姨每月把工资分成三份:生活、储蓄、应急,几十年下来不仅买了房,还有笔不小的存款。小姑娘这才明白:真正的 "对自己好",是让钱包先过上安稳日子。

仔细看看你的购物车,是不是有很多 "可能会用"" 别人都说好 "的东西?那些为了发动态买的精致餐具、跟风买的健身环、号称" 提升气质 "的高价香水,其实都是情绪的产物。

它们满足的不是你的真实需求,而是你对" 理想生活 "的幻想。

你必须控制自己的情绪,别让大脑被蜥蜴脑(本能情绪)掌控。

给消费装上 "三重滤网",能有效避免自己乱花钱。

比如可以给24 小时冷静期,想买东西先加入收藏夹,过一天再问自己:"没有它,我的生活真的会受影响吗?"

可以做一个反焦虑清单,把商家的营销话术记下来,比如 "女人就要 XXX"" 成功人士都在用 ",下次看到就提醒自己:这是在制造焦虑。

再比如还可以做需求分级表,把想买的东西分成 "生存必需"" 提升效率 ""情绪价值" 三类,每月给 "情绪价值" 设定预算,比如不超过收入的 5%。

二、不买 "时间消耗型" 关系,无效社交才是最贵的奢侈品

很多人觉得 "多个朋友多条路",于是拼命参加各种饭局、加好友,手机里躺着几千个 "点赞之交"。

大错特错,这样的行为是有问题的,那些让你陪酒陪笑、消耗大量时间却毫无成长的社交,本质上是在花钱买存在感,比买奢侈品更浪费钱 —— 因为时间是不可再生资源。

真正高质量的人际关系,建立在等价交换的基础上。

社会学中有个 "邓巴数字",人类真正能维持的亲密关系只有 150 人左右,其中深度连接的不超过 20 人。无效社交就像往破桶里倒水,你投入的时间和精力越多,流失的价值就越大。

那些所谓的 "人脉",其实是你自身价值的副产品,当你没本事时,认识再多大佬也没用。

我表哥曾经是个 "社交狂人",每周都要组局吃饭,每次买单都抢着付钱,手机里存了 3000 多个联系人。

但后来他创业失败,需要借钱周转时,打了 50 多个电话,只有 2 个真正的朋友愿意帮忙。

后来他痛定思痛,删掉了 2000 多个不联系的人,把时间花在提升自己和维护核心关系上。

他报了专业课程,每天下班后学习 3 小时,还定期和行业内的前辈喝茶请教。

3 年后,他带着新项目东山再起,那些真正有价值的关系主动找上门来合作。他说:"以前以为社交是投资,现在才知道,投资自己才是最好的社交。"

这时候可以想想自己有没有犯这种错了,看看你的好友,有多少人是你半年没说过话的?有多少圈子是每天 999 + 消息却从不打开的?那些让你焦虑的 "人脉圈"" 资源圈 ",其实正在偷走你的时间和精力。

避免无意义的社交,比赚钱更重要,当你把时间花在真正能提升自己的事情上,你会发现,高质量的关系会自然向你靠拢。

做好下面这些动作,能筛选优质关系!

首先用断舍离三步法,每年清理一次消息,删除半年没互动的人、从不打开的圈子、只索取不付出的 "伸手党"。

接着给自己的时间定个价,比如每小时 200 元,参加社交活动前算算:"这次聚会能带来的价值,超过我的时间成本吗?"

最后再整个深度连接策略,每月选 3 个有价值的人,花 1 小时认真了解他们的需求,哪怕只是发一条有针对性的消息,也比群发祝福更有用。

三、不买 "未来透支型" 期待,别让虚幻的 "梦想" 压垮现实

现在到处都在说 "要对自己投资",于是很多人盲目报高价课程、买高端装备、去所谓的 "精英培训",以为花钱就能买到未来。

那些打着 "逆袭"" 蜕变 " 旗号的割韭菜项目,本质上是利用你的焦虑,让你用明天的钱,买今天的心理安慰。

真正的成长是什么?是脚踏实地的积累,不是花钱买安慰

芒格说:"我从不相信一夜暴富,只相信复利效应。"

经济学中有个 "机会成本" 概念,你花 1 万元报一个速成班,不仅花掉了现金,还放弃了用这 1 万元存起来赚利息、或者用时间去做更有价值的事的机会。

更重要的是,很多 "伪成长" 项目会给你灌输不切实际的期待,让你以为花钱就能改变命运,反而忽视了真正重要的:持续学习的能力、踏实做事的心态、应对挫折的韧性。

我表弟去年看到 "30 天学会短视频创业,月入 10 万" 的课程,立刻刷信用卡交了 29800 元。

课程里老师每天打鸡血,让他们买设备、租场地、雇团队,说 "要想成功就得先投资"。

表弟前前后后花了 5 万多,结果 3 个月后账号只有 200 粉丝,连学费都没赚回来。

后来他去请教一位真正成功的创业者,对方说:"我刚开始做的时候,自己扛着摄像机拍了 100 条视频,每条都反复修改几十次,哪有什么捷径?" 表弟这才明白,真正的成长不是花钱买课程,而是花时间去实践、去犯错、去总结。

看看你的负债清单,有没有为了 "梦想" 借的钱?有没有为了 "面子" 办的信用卡分期?那些让你透支未来的 "投资",其实正在悄悄偷走你的安全感。

就像芒格说的:"永远不要用明天的钱,买今天的虚荣。" 真正的长期主义,是在保障当下生活的前提下,慢慢积累,等待时机。

梦想一定要有,但要把控好!

比如为了梦想做任何 "投资" 前,先问自己:"如果这钱全亏了,我的生活还能正常运转吗?"

还要把 "投资自己" 分成三类:

低成本试错(比如免费课程、行业书籍,预算≤月收入 10%)

中度投入(系统培训、专业工具,需储蓄 3 个月以上)

重度投资(辞职创业、高额加盟,必须有 1 年以上备用金)

平时每笔 "成长支出" 都记录下来,3 个月后看看:学到的东西用上了吗?有没有带来实际收益?如果没有,及时止损。

分享完毕,希望能帮到大家!